Di Giancarlo Gonizzi

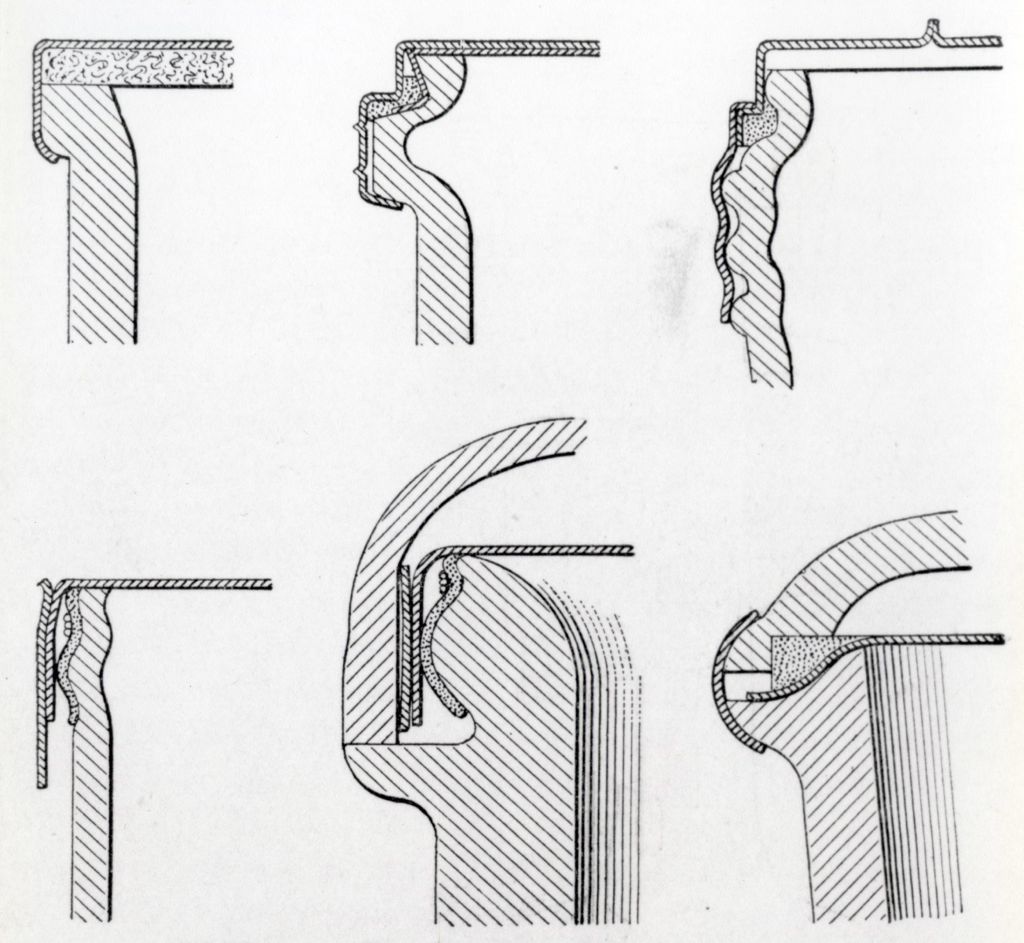

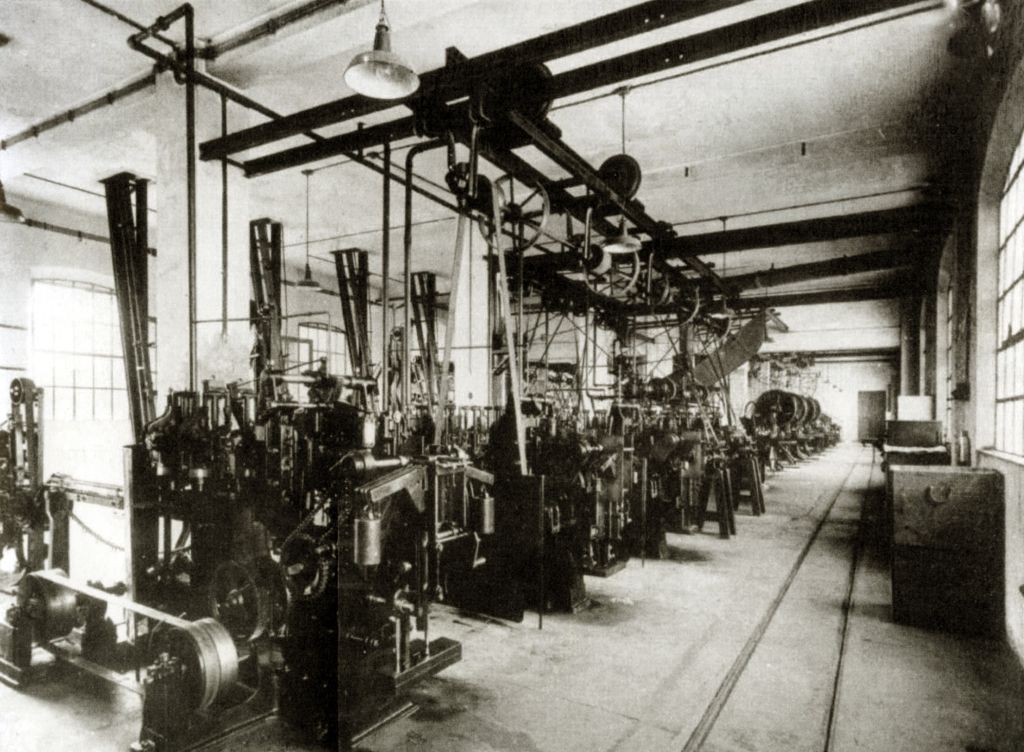

“Davanti a quella specie di dinosauro dinoccolato, lunghissimo e rigido

io cercavo d’immaginarmi come il foglio di latta venisse introdotto, tagliato, curvato e saldato, e appena ristretto alle due estremità per l’applicazione del fondo e poi del coperchio […]

I dinosauri erano in azione, e si trasformavano […] in una ridda di montagne russe,

dove le scatole salivano, scendevano, rimbalzavano lungo le guide,

boccheggiavano infine dentro una cassa da cui erano prelevate per passare al riempimento. Sarò sciocco, ma a vederle m’incantavo come un bambino”.

Michele Prisco in “Civiltà delle macchine”

Dall’America a Parma

Il pomodoro selvatico, o Solanum racemigerum, è originario del Sudamerica occidentale. Portato nell’America centrale, fu messo a coltivazione dai Maya, i quali svilupparono il frutto nella forma più grande che conosciamo oggi. Adottato dagli Aztechi, che lo coltivavano nelle regioni meridionali del Messico, fu tra queste popolazioni che Hernán Cortés (1485-1547) lo vide per la prima volta durante l’occupazione della regione, fra il 1519 ed il 1521. Dal Messico i semi della nuova pianta giunsero in Spagna al seguito di coloni e missionari, che, prendendo a prestito il termine tomatl usato dagli indigeni, denominarono tomate il nuovo frutto.

In Spagna il tomate non incontrò immediato favore. Si è ipotizzato che le prime varietà introdotte in Europa contenessero solanina (tossica) in quantità così elevata da risultare indigeste. Per questo fu utilizzato come pianta ornamentale o medicinale e a scopo di studio negli orti botanici con una diffusione assai limitata. Solo successive selezioni varietali portarono il pomodoro alla sua completa commestibilità.

Dalla Campania, sottoposta, come la Sicilia, al dominio Spagnolo, arrivò in Toscana[1], quale dono del Viceré di Napoli al Granduca, già nel 1548.

Dalla Sardegna, altro possedimento spagnolo, il pomodoro raggiunse probabilmente Genova, all’epoca il principale porto del Tirreno, diffondendosi, anche grazie al clima, in tutta la Liguria e da qui, varcato l’Appennino, nella pianura, a Piacenza e poi a Parma, all’epoca capitale del Ducato, a Milano, a Novara e a Torino.

Conservare il pomodoro

Il crescente sviluppo della coltivazione del pomodoro ed il maggiore apprezzamento in cucina stimolarono, fin dagli inizi dell’Ottocento, la ricerca di metodi di conservazione: il prodotto è, infatti, stagionale, con punte massime di produzione nel mese di agosto. Era, quindi, essenziale trovare un modo per conservare i frutti il più a lungo possibile, anche per tutto l’anno, soprattutto per i periodi di calo di produzione.

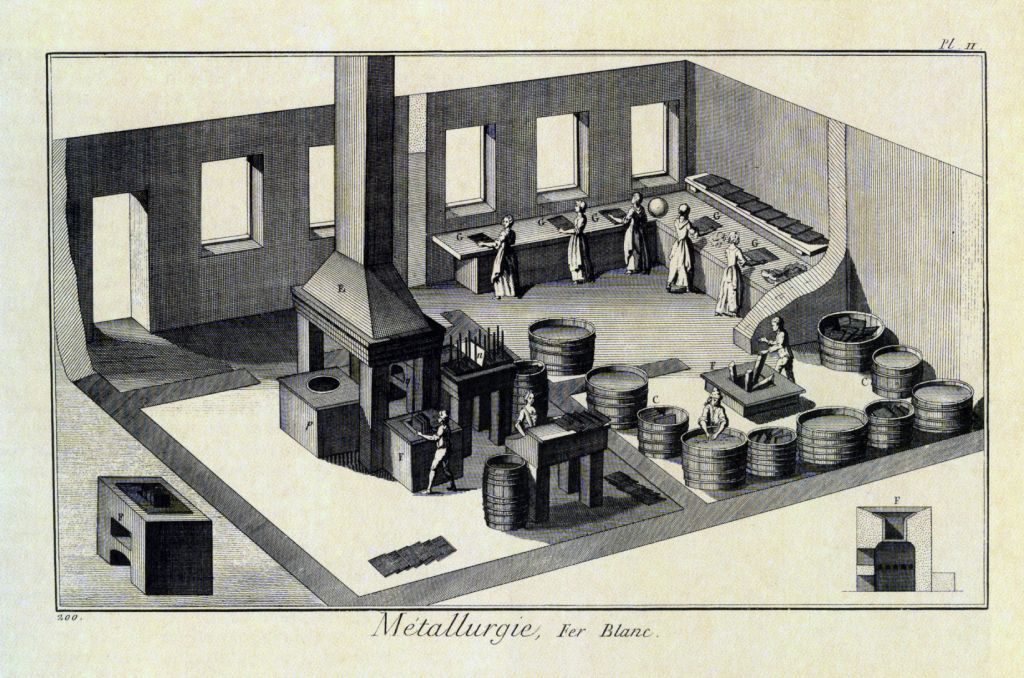

Il pasticciere francese Charles Nicolas Appert (1749-1841), dopo anni di sperimentazioni, aveva messo a punto nel 1796 un sistema per la corretta e duratura conservazione dei vegetali in vasi di vetro. Due i passaggi chiave, individuati attraverso l’osservazione empirica, in un’epoca in cui la ricerca scientifica non aveva ancora chiarito i meccanismi della degenerazione degli alimenti: il riscaldamento in acqua bollente e la chiusura ermetica dei vasi in fase di bollitura. Le stesse che aveva individuato alcuni anni prima l’abate Lazzaro Spallanzani (1729-1799) in Italia, senza peraltro darne particolare diffusione. Appert ne fece oggetto di una pubblicazione fondamentale, il Livre de tous les menages del 1804, ma la sua tecnica rimase comunque laboriosa, scomoda e con evidenti, gravi limitazioni ad una diffusione di ampie proporzioni.

Nel frattempo però le sue scoperte permisero ad altri di mettere a punto ed affinare i moderni sistemi di conservazione e di inscatolamento, inizialmente entro vasi di vetro.

«Dal pomodoro, ab immemorabili, – scriveva l’agronomo Carlo Rognoni (1829-1904) di Panocchia – si faceva nell’agro parmense conserva dura o in pani, mediante cottura in caldaia fino a caramellarla e successiva essiccazione al sole, di color mogano scuro e della consistenza di stucco, e se ne formavano panetti cilindrici ravvolti in carta oleata; si faceva della salsa pure cotta in caldaia, di consistenza quasi liquida, come esce in casa dal setaccio, che veniva posta in boccetti chiusi con cartapecora e sterilizzata a bagnomaria; e infine in filze dette volgarmente flipi di frutti tagliati a metà e disseccati al sole, salati o non salati»[2].

Si diffuse così, anche presso gli agricoltori e le donne di casa del Parmense l’abitudine di preparare la conserva facendo bollire i pomodori raccolti nell’orto in normali pentole, rigirando il sugo con un mestolo di legno e colando poi il prodotto, ancora molto liquido e poco concentrato, in setacci e, successivamente, con l’aiuto di piccoli apparecchi in modo da separare i semi e le bucce.

La conserva casalinga veniva poi messa in vasi di vetro, tappati con un sughero dopo aver versato un poco d’olio sulla superficie. Doveva essere consumata entro breve tempo, a meno che non venisse praticata anche la bollitura a “bagnomaria”, secondo il metodo di Appert, che consentiva una conservazione più lunga.

…