Il pomodoro, come noi lo conosciamo, quasi certamente nasce per mano di una donna che già nel 500 a.C. lo coltiva nel Messico meridionale e probabilmente in altre aree del centro America. Le donne azteche selezionano e coltivano diverse varietà di pomodoro, tra cui i pomodori rossi chiamati xitomatl e tomatillo chiamati tomatl che sono ingrediente diffuso della cucina azteca, anche perché credono che il pomodoro abbia proprietà afrodisiache. Per questa ragione i francesi inizialmente lo chiamano pomme d’amour, pomo d’amore. Con la sua introduzione in Europa nel 1540 la storia del pomodoro è costellata da una lunga e variegata serie di uomini, (dimenticando le donne che pure li coltivano): fra questi spicca il corsaro sir Walter Raleigh (1554-1618) che dona una pianta di pomodoro carica dei suoi frutti alla regina Elisabetta I (1533-1603), battezzandola con il nome di apples of love (sempre “pomi d’amore”).

Per sapere come i primi pomodori arrivano a Firenze e il ruolo che Eleonora de Toledo ebbe nella loro diffusione, vi consigliamo di leggere l’intervista impossibile di Giovanni Ballarini.

Nell’anno di grazia 1550 sono a Firenze, nel giardino di Palazzo Pitti, detto di Boboli, che Eleonora de Toledo (1522-1562), moglie del Duca Cosimo I de’ Medici (1519-1574), ha fatto sistemare da Niccolò Tribolo (1500-1550). Solo cinque anni prima (1545) Cosimo I dei Medici presso il Monastero di San Domenico in Cafaggio ha realizzato il Giardino dei Semplici, terzo Orto botanico del mondo, che di due anni segue il Giardino botanico universitario di Pisa e che sempre Cosimo aveva fondato su consiglio del medico e botanico Luca Ghini (1590-1556). In questi giardini, orti dei semplici e botanici sta affluendo ogni genere di piante dalle Nuove Indie scoperte nel 1492 da Cristoforo Colombo (1451-1506). Da queste nuove piante si spera di ottenere nuove medicine, inconsueti piaceri e ornamenti, ignoti e sconosciuti cibi per cui animatamente se ne discute tra sapienti, teologi e chierici, artisti e cuochi e persino tra il popolo timoroso di novità. Il motivo del mio incontro con la Duchessa è che il Duca il 31 ottobre 1548 a Pisa, dalla tenuta fiorentina di Torre del Gallo, ha ricevuto un cesto di nuovi frutti nati da semi importati dalle Nuove Indie e che le sono stati donati da suo padre don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553). Questi frutti nei possedimenti spagnoli hanno il nome di Tomate dalla denominazione del frutto da parte dei popoli delle Nuove Indie, ma in Italia vengono chiamati Pomi d’oro, nome derivato dalla letteratura classica e dal colore dei primi frutti pervenuti, mentre in Sicilia si usa il termine Pumurammuri deformazione del francese Pomme d’amour.

Gentile Duchessa di questo nuovo frutto molto si parla, chi ne dice bene, chi male e chi con timore e sono qui per avere il suo parere.

Il frutto di sui tanto si parla è largamente usato anche come cibo dai nativi delle Nuove Indie scoperte da Cristoforo Colombo e sono ora allo studio di scienziati italiani come il medico e botanico Pierandrea Mattioli (1501-1577) e i naturalisti e botanici Ulisse Aldrovandi (1522-1605) e Costanzo Felici (1525-1585). Per ora questo frutto interessa soprattutto per i suoi pregi estetici, anche se mi si dice che Ulisse Aldrovandi abbia detto che il Pomo d’oro, così detto volgarmente dal suo intenso colore, ovvero Pomo del Perù, da ghiotti ed avidi di cose nuove è desiderato ed ancora fritto nella padella, ma a suo gusto è più bello che buono.

Pregi estetici?

Certamente. Le do subito due prove. La prima è qui a Firenze nella a Palazzo Vecchio, dove Francesco de’ Rossi detto il Salviati (1510-1563), per il suo protettore Alamanno Salviati e zio del Duca, affresca nel 1545 le Storie di Furio Camillo nella Sala delle Udienze. Con il suo stile decorativo e calligrafico, con linee sinuose e piene di forza che creano un effetto irreale e fiabesco, in un festone ha anche rappresentato il pomodoro. Mi dicono anche che pomodori e tomatilli a breve saranno raffigurati nel portale di bronzo destro della facciata del Duomo di Pisa in corso di studio e preparazione dagli artisti della Scuola del Giambologna, nome d’arte di Jean de Boulogne (1529-1608), scultore fiammingo molto attivo qui a Firenze.

Lei pensa che questo nuovo frutto possa avere un futuro sulle tavole dei Fiorentini?

In questo XVI secolo in Europa, soprattutto in Spagna e in Italia, e qui più precisamente a Venezia e in questa Firenze, soffiavano venti di cambiamenti radicali nelle arti, nelle scienze e in una nuova visione del cibo e delle abitudini alimentari, soprattutto da quando Johannes Gutenberg (1400-1468) a metà del Quattrocento ha inventato la stampa (1453-1455) che pubblica e diffonde le prime regole di etichetta a tavola e le ricette per la preparazione dei cibi. Si stanno sperimentando nuove tecniche di cottura, si diffondono gusti che non riguardava soltanto i sapori base mentre si accendono curiosità verso l’esplorazione di nuovi sapori assieme a un nuovo gusto nella presentazione del piatto e all’affermazione di un codice di buone maniere a tavola. In questo quadro non vedo impossibile, anzi probabile un successo di diversi cibi delle Nuove Indie e tra questi il Pomo d’oro, non solo qui a Firenze, ma da qui anche in altri Paesi.

Cosa intende dire? Un ruolo di Firenze o anche dell’Italia per un pomodoro in cucina?

Non dimentichiamo quanto in questi tempi sta facendo Caterina Maria Romula di Lorenzo de’ Medici (1519-1563) andata sposa a Enrico II di Valois (1519-1559) re di Francia e sua regina consorte (1547-1559) (N. d. I. – E poi reggente dal 1560 al 1563). Caterina sta portando in Francia un nuovo stile di cucina e di tavola, dove si usano anche le forchette oggetto sconosciuto se non osteggiato e deriso, ma anche i fagioli bianchi che provengono dalle Nuove Indie o Nuovo Mondo e che lei conosce dallo zio pontefice, Clemente VII (Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici, 1478-1534) che ne aveva apprezzato la bontà in zuppa, giudicandoli migliori delle fave. Lo stesso potrebbe avvenire per il Pomo d’oro, prima come abbellimento e poi come condimento dei piatti tradizionali e anche futuri. Anche perché i villici della tenuta fiorentina di Torre del Gallo mi dicono che questo ortaggio cresce facilmente e i suoi frutti carnosi seccati al sole si conservano facilmente.

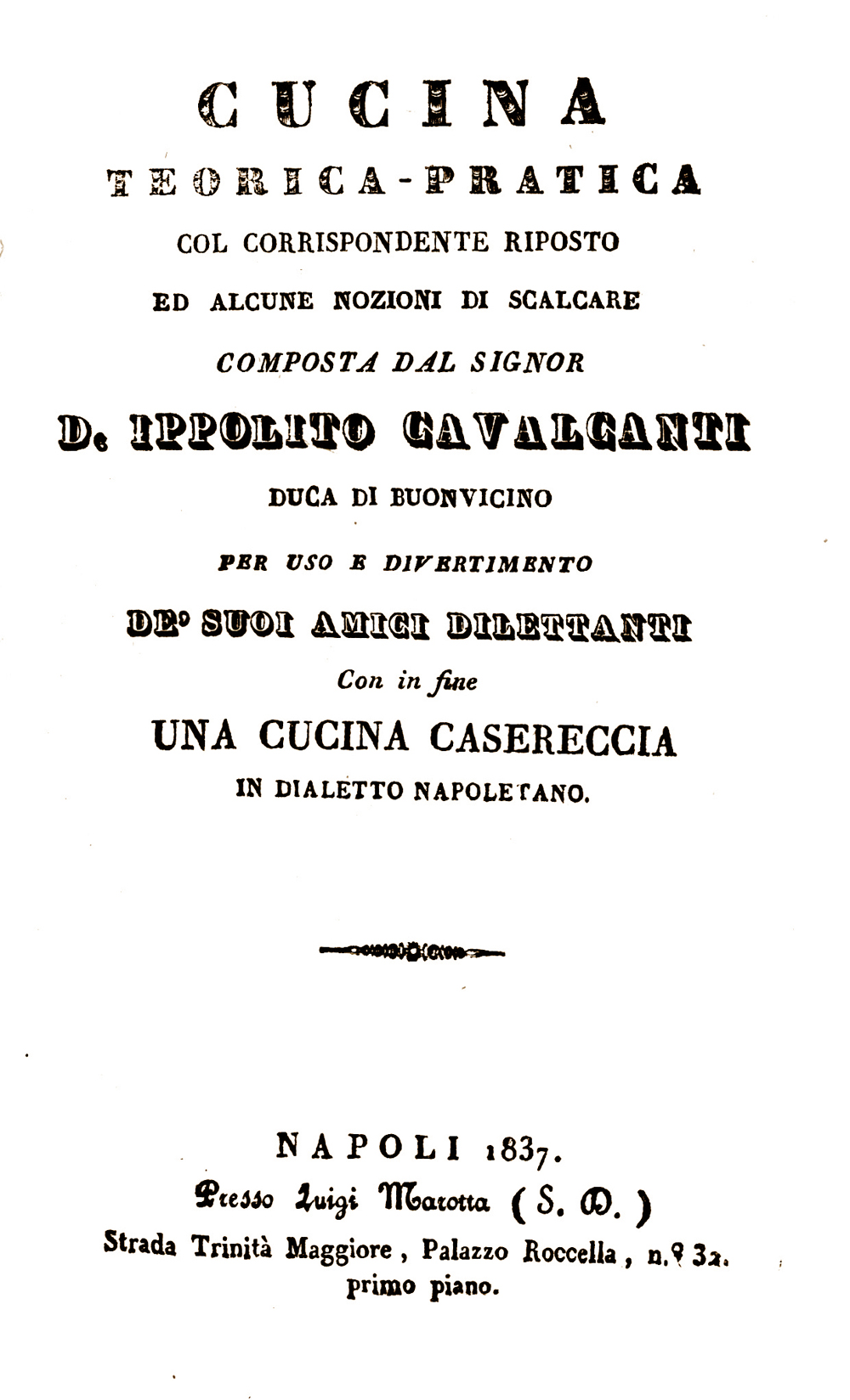

Gentile Duchessa lei è la prima donna di rango che si occupa del pomodoro anche come nuovo cibo, la ringrazio di quanto mi ha detto e spero che la sua previsione divenga realtà. (N. d. I. – Questo avverrà nel 1837, quando Ippolito Cavalcanti, duca di Bonvicino (1787-1859), nella sua Cucina teorico pratica, cita, per la prima volta, e in dialetto napoletano, “i vermicielli co’ le pommodore”, precisando che la salsa deve essere preparata con moltissimi frutti, eliminando “chelli semi e chella acquiccia”.